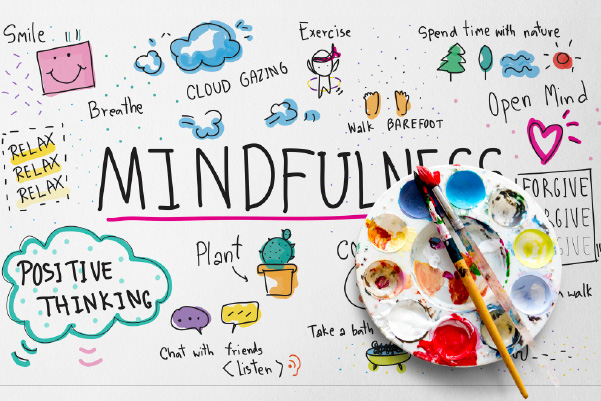

Mindfulness e creatività : due concetti disgiunti o perfettamente integrabili?

La mindfulness può influenzare la creatività nel processo educativo? A quanto pare sì, ma prima di analizzare la relazione tra la creatività e la mindfulness è necessario fare una panoramica di entrambi i costrutti per poter avere una visione più completa.

La mindfulness

La mindfulness ha delle profonde radici nella filosofia buddista ed insegna un modo per essere presenti nel mondo e lasciare andare l’eccessiva dipendenza dagli esseri umani. Nel corso del tempo la Mindfulness viene sempre di più occidentalizzata andando a riorganizzare e utilizzare gli insegnamenti della filosofia buddista in base alle esigenze. Kabat-Zinn (1990) è stato il primo ad utilizzare la Mindfulness nel programma di riduzione dello stress (MBSR). Il suo programma ha avuto il pregio di portare la Mindfulness a un pubblico più ampio, rendendolo più fruibile al pubblico concentrandolo sulle esigenze di salute e di benessere. Da quel momento in poi si sono riscontrati enormi risultati nei programmi basati sulla Mindfulness, in particolare, sono stati documentati benefici fisici e mentali della consapevolezza.

La definizione occidentale di consapevolezza, adattata rispetto alla filosofia buddista, riguarda la capacità di essere pienamente presenti e consapevoli di dove siamo e di cosa stiamo facendo, senza diventare eccessivamente reattivi o sopraffatti dal presente. La consapevolezza-mindfulness viene spesso associata a pratiche di meditazione, utilizzate per costruire la consapevolezza del momento presente come abitudine mentale.

Secondo l’università di Berkley la “Mindfulness significa mantenere una consapevolezza momento per momento dei nostri pensieri, sentimenti, sensazioni corporee e dell’ambiente circostante, attraverso una lente gentile e nutriente”. Nonostante la semplicità delle definizioni non è sempre semplice raggiungere questo stato di consapevolezza.

Nonostante la semplicità delle definizioni non è sempre semplice raggiungere questo stato di consapevolezza.

La creatività

La creatività viene definita nel dizionario di Psicologia come un “carattere saliente del comportamento umano, particolarmente evidente in alcuni individui capaci di riconoscere, tra pensieri e oggetti, nuove connessioni che portano a innovazioni e a cambiamenti. Il criterio dell’originalità, presente in ogni attività creativa, non è un criterio sufficiente se è disgiunto da una legalità generale che consente all’attività creativa di essere riconosciuta da altri individui. L’accadere della creatività secondo regole è ciò che la distingue dall’arbitrarietà”.

L’atto creativo non è sempre cosciente e ricercato, viene tendenzialmente attribuito a chi è in possesso del pensiero divergente che tende all’unicità della risposta cui tutte le problematiche sono ricondotte, presenta originalità di idee, fluidità concettuale, sensibilità per i problemi, capacità di riorganizzare degli elementi, produzione di molte risposte diverse tra loro.

William James ha definito la creatività come “il percepire le cose da una prospettiva non ordinaria” che permette appunto di trovare soluzioni diverse a problemi apparentemente irrisolvibili.

Relazione tra mindfulness e creatività

La letteratura suggerisce che esiste una relazione positiva e promettente tra consapevolezza e creatività, in quanto la mindfulness può migliorare la creatività. È stato dimostrato dalla ricerca di Sedlmeier et al. 2012, che la mindfulness migliora la capacità di concentrazione di una persona, diminuisce la paura di essere giudicati e migliora il pensiero aperto riducendo il pensiero autocosciente avversivo. È stato dimostrato come la “consapevolezza del tratto” o le abilità che sono facilitate dall’allenamento della consapevolezza aumentano la creatività. La mindfulness è associata alla capacità di cambiare le prospettive espandendo l’empatia e l’apertura mentale, aumenta anche la capacità di una persona di rispondere alle situazioni in modo non abituale, che come già spiegato nelle righe precedenti è alla base della creatività.

La capacità della mindfulness di ridurre la paura del giudizio è favorevole alla creatività, così come anche la sua capacità di migliorare la memoria di lavoro. È stato dimostrato come i mediatori esperti siano in grado di trovare creative soluzioni ai problemi e hanno una migliore creatività verbale. Quindi, la mindfulness ha il potenziale effetto di migliorare la creatività costruendo abilità e modi di essere che possono supportare appunto la creatività stessa. L’ansia, la paura del rischio o del fallimento e l’autocoscienza sul proprio pensiero sono spesso dannose per la creatività durante l’apprendimento e quindi la mindfulness aiutando a combattere l’ansia e la paura può favorire la creatività.

Il mind-wandering

Secondo le evidenze riscontrate tra i vari studi volti ad analizzare la connessione tra mindfulness e creatività, gli educatori possono sostenere gli studenti attraverso delle strategie di mind-wandering; un termine senza una definizione universale, ma consiste in tre diversi sottotipi: sognare ad occhi aperti come costrutto positivo, paura di fallire e scarso controllo dell’attenzione (McMillan, Kaufmann and Singer, 2013), mentre altri autori lo definiscono come pensieri che non sono correlati al compito e sono indipendenti dallo stimolo (Smallwood e Schooler, 2015). In sostanza possiamo definire il Mind-wandering come un’esperienza di pensieri che non rimangono su un singolo argomento per un lungo periodo di tempo, soprattutto quando i soggetti sono impiegati in un compito che richiede attenzione.

È importante per gli educatori sostenere il Mind-wandering perché maggiormente le persone sono consapevoli dei processi, delle attività della propria mente più diventano capaci di notare e occuparsi di idee creative in modo produttivo. In particolare, si può arrivare alla stimolazione di nuove idee o nuove connessioni; la parte più importante risulta essere l’intenzionalità. Per poter raggiungere questa dimensione è importante praticare la meditazione di flusso che permette alla mente di notare pensieri o stimoli sensoriali senza cercare di cambiarli. Questo momento può essere utile alla mente per espandersi, coltivare la consapevolezza e l’osservazione del mondo presente.

Il ruolo dell’intuito

E ora una domanda sorge spontanea: Se non sono una persona creativa come faccio a coltivare la creatività con la Mindfulness? In questo caso entra in gioco l’intuito, di cui tutti ne siamo portatori. Grazie alla Mindfulness-creativa non andiamo solo ad allenare il pensiero creativo che può aiutarci a gestire problemi che paiono irrisolvibili, ma aiuta anche ad allenare l’intuito che può essere sviluppato anche da individui che non nascono con il talento creativo. “L’intuito è quell’antenna che si attiva quando rinuncia al completo controllo della mente razionale e andiamo a captare informazioni non visibili razionalmente. Una volta che con l’intuito raccogliamo i nuovi dati, quello che non conosciamo, li organizziamo attraverso il pensiero razionale e si può così andare a creare una nuova realtà.”

Ma cos’è l’intuito? L’intuito può essere definito come la nostra abilità di conoscere qualcosa senza una prova concreta o un ragionamento consapevole, nonché senza sapere come si è giunti in possesso di una tale conoscenza. Tendenzialmente l’intuito viene definito anche “sensazione di pancia”, quella sensazione che ci aiuta a prendere decisioni complesse in maniera più veloce, precisa e sicura.

Non credo di possedere l’intuito come posso potenziarlo? Sempre attraverso la pratica della Mindfulness!