Cos’è la DBT

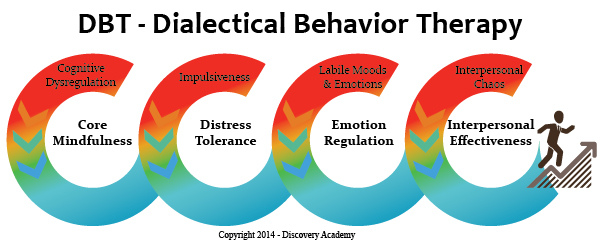

La Dialectical Behaviour Therapy è un trattamento di tipo cognitivo comportamentale sviluppato appositamente per il disturbo borderline di personalità.

Il modello della terapia dialettico comportamentale prevede l’utilizzo di molte componenti della terapia cognitivo-comportamentale (gestione delle contingenze, l’esposizione, l’analisi comportamentale, il problem-solving) e di abilità di mindfulness.

La DBT in poche parole

Talvolta nella vita quotidiana può capitare di sperimentare emozioni negative persistenti come rabbia, tristezza o ansia. Di fronte ad esse ci possiamo sentire vulnerabili ed incapaci di fronteggiarle o regolarle. Queste emozioni, a volte, vengono affrontate in modo controproducente attraverso dei comportamenti correttivi, ottenendo una sensazione di perdita di controllo.

Utilizzo anche nel trattamento dei disturbi alimentari

La gestione delle emozioni attraverso la sovralimentazione si chiama “emotional eating”. A breve termine questa mitiga lo stato emotivo problematico, tuttavia la sua messa in atto tende ad essere seguita da altre emozioni dolorose come vergogna, colpa, rabbia o tristezza.

Se a breve termine la persona può sperimentare un miglioramento

dell’umore ed essere così indotta a riprodurre questi comportamenti problematici che, a lungo termine, costituiscono un fattore di mantenimento delproblema. Si genera così, tra emozioni negative ed emotional eating un vero e proprio circolo vizioso che contribuisce ad un peggioramento dell’umore, diminuisce

l’autostima e abbassa la qualità della vita.

Gli effetti della DBT

Sono stati dimostrati gli effetti positivi della terapia dialettico comportamentale anche per altri disturbi della personalità, disturbi dell’umore, abuso di sostanze, disturbi d’ansia e disturbo da stress post-traumatico.

È una terapia efficace per ridurre i comportamenti legati allo scarso controllo degli impulsi e migliora anche la tolleranza al disagio ed alla gestione delle emozioni intense.

I suoi effetti sono specificatamente mirati a ridurre il disagio, migliora l’autoregolazione emotiva, la stabilità affettiva e riduce i comportamenti autolesionistici o suicidi.